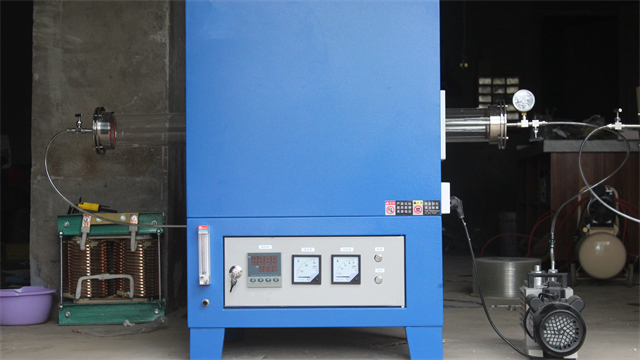

青海小型高溫管式爐

高溫管式爐在納米碳纖維制備中的化學氣相沉積應用:納米碳纖維因優異的力學和電學性能備受關注,高溫管式爐為其化學氣相沉積(CVD)制備提供穩定環境。將催化劑顆粒均勻負載在基底上并置于爐管內,抽真空排除空氣后通入乙炔與氫氣的混合氣體。以 10℃/min 的速率升溫至 750℃,在催化劑作用下,乙炔氣體分解,碳原子在基底表面沉積生長為納米碳纖維。通過控制氣體流量、反應溫度與時間,可精確調控碳纖維的直徑(50 - 200nm)和長度(數微米至數十微米)。在制備過程中,爐管內的層流氣體分布保證了碳纖維生長的均勻性,制備的納米碳纖維抗拉強度達到 5GPa,導電率為 10?S/m ,應用于航空航天復合材料增強與電子器件電極材料領域。高溫管式爐在材料科學中用于納米顆粒燒結,控制晶粒尺寸與形貌特征。青海小型高溫管式爐

高溫管式爐的快拆式模塊化加熱組件設計:傳統高溫管式爐加熱組件損壞后更換困難,快拆式模塊化加熱組件采用標準化接口設計。每個加熱組件由加熱絲、絕緣層與外殼組成,通過卡扣式連接方式與爐管快速對接。當某個組件出現故障時,操作人員可在 15 分鐘內完成拆卸更換,無需對整個爐體進行調試。模塊化設計還支持根據工藝需求靈活調整加熱功率,如在小批量實驗時減少組件數量,在大規模生產時增加組件。某新材料研發企業應用該設計后,設備故障停機時間從平均 4 小時縮短至 30 分鐘,明顯提高了研發與生產效率。青海小型高溫管式爐納米材料的合成反應,高溫管式爐創造純凈的高溫反應空間。

高溫管式爐的渦流電磁感應與電阻絲復合加熱系統:單一加熱方式難以滿足復雜材料的加熱需求,渦流電磁感應與電阻絲復合加熱系統應運而生。該系統將電阻絲均勻纏繞在爐管外部,提供穩定的基礎溫度場;同時在爐管內部設置感應線圈,利用電磁感應原理對導電工件進行快速加熱。在金屬材料的快速退火處理中,前期通過電阻絲將爐溫升至 600℃,使工件整體預熱;隨后啟動感應加熱,在 30 秒內將工件表面溫度提升至 850℃,實現局部快速退火。這種復合加熱方式使退火時間縮短 40%,材料的殘余應力降低 60%,有效避免了因單一加熱方式導致的加熱不均勻問題,提升了金屬材料的綜合性能。

高溫管式爐的梯度溫區分段加熱技術:傳統高溫管式爐難以滿足對溫度梯度有特殊要求的工藝,梯度溫區分段加熱技術解決了這一難題。該技術將爐管沿軸向劃分為多個單獨控溫區,通過在不同區域布置單獨的加熱元件與溫度傳感器,實現溫度的準確梯度控制。以催化劑載體的高溫活化處理為例,爐管前段設置為 500℃的預熱區,中段為 800℃的主反應區,后段為 300℃的冷卻區。物料在爐管內隨推進裝置移動過程中,依次經歷預熱、反應、冷卻階段,這種溫度梯度使催化劑載體的孔結構得到優化,比表面積從 200m2/g 提升至 350m2/g ,有效增強了催化劑的負載性能。通過調節各溫區的溫度與長度比例,該技術還可靈活適配不同材料的熱處理需求。高溫管式爐帶有智能溫控系統,實時監測并調節爐內溫度。

高溫管式爐的數字孿生與數字線程融合管理平臺:數字孿生與數字線程融合管理平臺實現高溫管式爐全生命周期數字化管理。數字孿生模型實時映射爐體運行狀態,通過傳感器數據更新虛擬模型的溫度場、流場等參數;數字線程則串聯從原料采購、工藝設計、生產執行到產品質檢的全流程數據。在開發新型合金熱處理工藝時,工程師在虛擬平臺上模擬不同工藝參數組合,結合數字線程中的歷史生產數據優化方案。實際生產驗證顯示,該平臺使工藝開發周期縮短 40%,產品不良率降低 30%,同時實現生產數據的可追溯與知識積累,為企業持續改進提供數據驅動支持。精密合金的熱處理,高溫管式爐改善合金組織結構。青海小型高溫管式爐

高溫管式爐的真空系統泄漏需立即停機檢修,防止影響實驗結果。青海小型高溫管式爐

高溫管式爐的微波等離子體化學氣相沉積(MPCVD)技術:微波等離子體化學氣相沉積技術在高溫管式爐中展現出獨特優勢,能夠實現高質量薄膜材料的快速制備。在制備金剛石薄膜時,將甲烷和氫氣的混合氣體通入爐管,利用微波激發產生等離子體。等離子體中的高能粒子使氣體分子分解,在襯底表面沉積形成金剛石薄膜。通過調節微波功率、氣體流量和沉積溫度,可精確控制薄膜的生長速率和質量。在 5kW 微波功率下,金剛石薄膜的生長速率可達 10μm/h,制備的薄膜硬度達到 HV10000,表面粗糙度 Ra 值小于 0.2μm,應用于刀具涂層、光學窗口等領域。青海小型高溫管式爐

- 廣東真空氣氛爐生產廠家 2025-11-05

- 內蒙古管式爐容量 2025-11-05

- 江西高溫熔塊爐設備廠家 2025-11-05

- 北京高溫升降爐操作注意事項 2025-11-05

- 云南高溫管式爐生產商 2025-11-05

- 山東1400度高溫電爐 2025-11-04

- 節能箱式電阻爐生產商 2025-11-04

- 湖北高溫馬弗爐廠家哪家好 2025-11-04

- 山西高溫臺車爐 2025-11-04

- 江蘇1200度高溫管式爐 2025-11-04

- 小型骨架油封 2025-11-05

- 上海定做壓力烤箱廠家直銷 2025-11-05

- 蘇州國產母版拼版機哪家好 2025-11-05

- 湖北盾構機油缸多少錢 2025-11-05

- 高唐定制大型龍門刨床廠家現貨 2025-11-05

- 上海好的智能倉儲解決方案 2025-11-05

- 河北換熱器OEM代加工銷售電話 2025-11-05

- 廣東閥門電磁閥總成定制價格 2025-11-05

- 云南新材料化工生產怎么解決真空出料問題減壓蒸餾出料泵 2025-11-05

- 河北保溫塑料管道焊接機 2025-11-05