江西購買食品3D打印機

為更好地模擬天然肉類的肌肉纖維結構,科研食品3D打印機可以引入靜電紡絲技術,通過多工藝的融合創新。通過將蛋白質溶液拉絲成納米纖維,并將其定向沉積在預定位置,這種技術能夠精確地構建出類似天然肌肉纖維的微觀結構。靜電紡絲過程中,高電壓使蛋白質溶液形成細絲,這些細絲在電場作用下被拉伸并沉積成高度有序的納米纖維網絡,從而賦予植物肉更強的咀嚼感和更接近真實肉類的質地。這種多工藝融合不僅在口感上彌補了當前素肉產品的結構缺陷,還在視覺和營養層面帶來了提升。從視覺上看,定向沉積的納米纖維能夠形成清晰的紋理,使植物肉在外觀上更接近傳統肉類,增強了消費者的接受度。從營養角度來看,通過精確控制蛋白質纖維的排列和密度,可以優化植物肉的營養成分分布,提高蛋白質的利用率和生物可及性。森工科技食品3D打印機能夠滿足科研的多參數、數字化、高精度、小體積、可拓展等需求。江西購買食品3D打印機

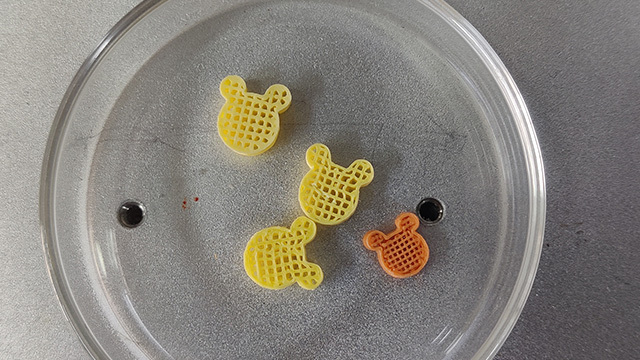

食品3D打印機在太空探索中扮演著越來越重要的角色,成為長期太空任務的關鍵技術保障。NASA與BeeHex公司合作開發的零重力披薩打印機,在國際空間站完成了為期3個月的測試,成功打印出符合宇航員營養需求的披薩。該設備采用特殊的真空擠出系統和微波加熱技術,能在微重力環境下控制食材的流動和成型,打印過程需3分鐘,解決了傳統太空食品口感單一、儲存期短的問題。更具突破性的是,NASA正在研發的"閉環食品系統",計劃將宇航員的排泄物轉化為可打印的蛋白質原料,實現資源的循環利用。中國載人航天工程也在同步推進食品3D打印技術研發,重點突破中式主食的打印工藝,已成功打印出具有的月餅和粽子,為2030年載人登月任務做準備。食品3D打印機供應商科研食品3D打印機利用熒光標記技術,追蹤打印食品中特定營養成分在體內的分布情況。

食品3D打印機在餐飲業的應用正在重構傳統烹飪流程。2025年盒馬工坊聯合食品科技初創公司推出的"牛肉做的面",成為國內大規模商業化的3D打印主食產品。這款產品使用60克進口牛上腦肉作為原料,通過食品3D打印機的微擠壓技術,將肉糜精確打印成面條形態,每100克產品含蛋白質14.7克,相當于3杯牛奶的蛋白質含量,而碳水化合物含量為傳統面條的1/3。盒馬數據顯示,該產品在北上廣深等城市上市首周銷量突破10萬份,其中健身人群和糖尿病患者占比達42%。為滿足市場需求,盒馬已在杭州建立專門的3D打印食品生產線,配備20臺工業級打印機,日產能達5噸。這種創新不改變了傳統肉制品的形態,還實現了蛋白質的高效利用,減少了肉類加工過程中的浪費。

食品3D打印機在后勤保障中展現出巨大潛力,正在改變傳統野戰食品供應模式。美國部測試的"野戰食品打印系統",可將脫水軍糧粉末轉化為熱食,相比傳統野戰食品減少80%的運輸重量和60%的儲存空間。該系統內置100種作戰口糧配方,士兵可通過觸屏選擇低卡/高能量模式,打印過程需7分鐘且無炊煙產生,有效降低戰場暴露風險。中國人民也在研發高原食品3D打印機,重點解決低氧環境下食材凝固問題,目前已實現牦牛肉醬和青稞餅的現場打印,為邊防提供熱食保障。據美軍測算,全面部署食品3D打印系統可使單兵負重減少15公斤,后勤補給效率提升40%,預計2028年將在全軍推廣使用。科研食品3D打印機支持打印含有膳食纖維的特殊結構食品,研究其對腸道健康的促進作用。

在食品創新研究中,科研食品 3D 打印機是不可或缺的工具。它為食品企業和科研機構提供了快速驗證新食品概念和配方的手段。以往,開發一款新的食品產品需要經歷漫長的研發周期和大量的實驗工作,而現在借助科研食品 3D 打印機,研究人員可以在短時間內制作出多個不同配方和造型的食品樣品,并對其進行性能測試和口感評估。這加快了食品創新的速度,降低了研發成本,有助于推動食品行業不斷推出新穎、的產品,滿足消費者日益多樣化的需求。森工食品3D打印機科研型定位,可提供壓力值、固化溫度、平臺溫度等數據,為科研工作提供豐富的實驗數據。廣西食品3D打印機用途

Autobiuo系列食品3D打印機為森工科技自主研發科研型3D打印設備。江西購買食品3D打印機

食品3D打印機在應急救災中發揮著獨特作用,為災區提供快速食品保障。2025年土耳其地震救援中,歐盟部署的移動食品3D打印單元,利用直升機空投的壓縮食材粉末,24小時內為災民打印出2萬份熱食。該系統采用太陽能供電,在斷電環境下仍可工作,打印出的食品包含蛋白質、碳水化合物和必需維生素,滿足災民基本營養需求。中國應急管理部研發的高原型救災打印機,重點解決低溫環境下材料流動性問題,目前已通過-15℃環境測試,計劃2026年投入使用。與傳統救災食品相比,3D打印系統具有更高的靈活性,可根據災民年齡(兒童/成人/老人)和特殊需求(素食/清真)實時調整配方,提高了救災食品的適用性。江西購買食品3D打印機

- 發育生物學研究生物3D打印機 2025-11-07

- 哪里有3D打印機廠家直銷 2025-11-07

- 北京3D打印機工廠直銷 2025-11-07

- 骨科植入藥物涂層3D打印機 2025-11-07

- 吉林食品3D打印機按需定制 2025-11-07

- 甘肅生物3D打印機訂制價格 2025-11-06

- 中國澳門食品3D打印機供應商 2025-11-06

- 江蘇生物3D打印機生產企業 2025-11-06

- 西藏藥物3D打印機報價 2025-11-06

- 陜西藥物3D打印機參數 2025-11-06

- 南通精密結構陶瓷什么價格 2025-11-07

- 山西加工臭氧機 2025-11-07

- 常州機械過濾器哪里有賣 2025-11-07

- 南京影像儀 2025-11-07

- 靜安區直銷金屬鑄造用模具 2025-11-07

- 常州起重機械油缸哪家好 2025-11-07

- 福建筆記本熱熔螺母機價格 2025-11-07

- 石家莊實驗室式洗眼器 2025-11-07

- 安徽履帶旋挖鉆機用浮動油封檢查 2025-11-07

- 江陰使用防滑腳踏板設備報價 2025-11-07