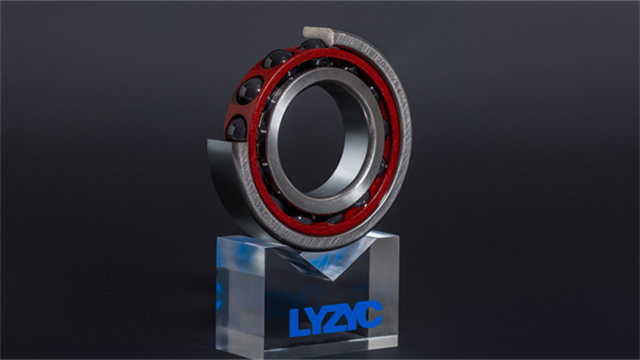

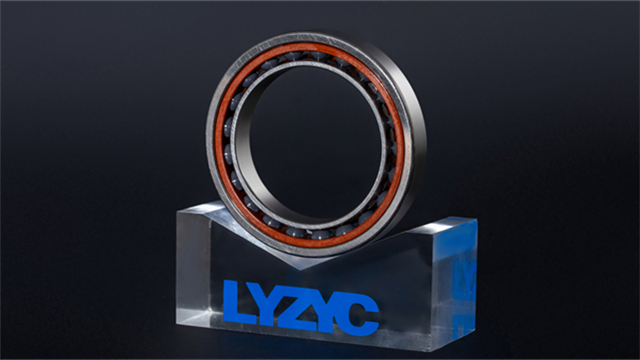

安徽發動機用低溫軸承

低溫軸承的標準化與認證:隨著低溫軸承應用領域的不斷拓展,標準化和認證工作變得尤為重要。國際上,ISO、ASTM 等組織制定了一系列關于低溫軸承的材料性能、試驗方法、質量標準等方面的標準。例如,ISO 標準規定了低溫軸承在 - 40℃至 - 196℃溫度范圍內的力學性能測試方法和驗收指標。在國內,也相應制定了行業標準和企業標準,規范低溫軸承的設計、制造和檢驗。同時,低溫軸承的認證工作也逐步完善,通過第三方認證機構對軸承產品進行嚴格的檢測和評估,頒發相關認證證書,如低溫性能認證、防爆認證等。這些標準化和認證工作有助于提高低溫軸承產品的質量和可靠性,促進市場的規范化發展。低溫軸承的潤滑脂低溫流動性改良,適應極寒條件。安徽發動機用低溫軸承

低溫軸承的分子動力學模擬研究:分子動力學模擬從原子尺度揭示低溫環境下軸承材料的摩擦磨損機制。模擬結果顯示,在 - 200℃時,潤滑脂分子的擴散速率降低至常溫的 1/50,分子間氫鍵作用增強,導致潤滑膜黏度急劇上升。通過模擬不同添加劑分子(如含氟表面活性劑)與軸承材料表面的相互作用,發現添加劑分子在低溫下能夠優先吸附于表面活性位點,形成低摩擦界面層。這些模擬研究為低溫潤滑脂的分子結構設計提供指導,助力開發出在極端低溫下仍能保持良好潤滑性能的新型潤滑材料。新疆低溫軸承廠家直供低溫軸承的游隙設計,適應低溫下的尺寸變化。

低溫軸承的低溫環境下的跨學科研究與創新:低溫軸承的研究涉及材料科學、機械工程、物理學、化學等多個學科領域,跨學科研究與創新是推動其發展的關鍵。材料科學家致力于開發新型低溫軸承材料,研究材料在低溫下的性能變化規律;機械工程師根據材料性能進行軸承的結構設計和優化,提高軸承的承載能力和運行效率;物理學家研究低溫環境下的物理現象,如熱傳導、熱膨脹等對軸承性能的影響;化學家專注于開發適合低溫環境的潤滑材料和密封材料。通過跨學科的合作與交流,整合各學科的優勢資源,能夠深入解決低溫軸承研發中的關鍵問題,推動低溫軸承技術的不斷創新和發展。

低溫軸承的低溫密封技術進展:低溫環境對軸承的密封提出了嚴峻挑戰,普通密封材料在低溫下會變硬、變脆,導致密封失效。目前,常用的低溫密封材料包括氟橡膠和聚四氟乙烯(PTFE),但它們在極低溫下仍存在一定的局限性。新型低溫密封技術采用多層復合密封結構,內層使用具有高彈性的硅橡膠,在 -196℃時仍能保持良好的柔韌性;外層使用 PTFE,具有優異的耐磨性和化學穩定性。同時,在密封結構設計上,采用唇形密封與迷宮密封相結合的方式,有效阻止低溫介質泄漏和外界熱量侵入。在液氮泵用低溫軸承中應用該密封技術后,泄漏率控制在 1×10?? m3/h 以下,確保了設備的安全運行。低溫軸承的氣凝膠隔熱層,有效阻隔外界低溫對運轉的影響。

低溫軸承的產學研協同創新模式:低溫軸承的研發涉及多學科、多領域的知識和技術,產學研協同創新模式成為推動其發展的有效途徑。高校和科研機構發揮理論研究和技術創新優勢,開展低溫軸承材料的基礎研究、新型潤滑技術的探索以及微觀機理的分析;企業則憑借生產制造和市場應用經驗,將科研成果轉化為實際產品,并反饋市場需求。例如,某高校研發出新型低溫軸承合金材料后,與軸承制造企業合作,通過中試和產業化生產,將材料應用于實際軸承產品;同時,企業將產品在實際工況中的應用數據反饋給高校,為進一步優化材料和工藝提供依據。產學研各方緊密合作,形成優勢互補、協同發展的創新生態,加速低溫軸承技術的突破和產業升級,推動我國在該領域的技術水平不斷提升 。低溫軸承的噪音抑制結構,優化低溫運行體驗。安徽發動機用低溫軸承

低溫軸承的潤滑方式,影響其低溫性能。安徽發動機用低溫軸承

低溫軸承的磁懸浮輔助運行技術:磁懸浮輔助技術為低溫軸承的運行提供了新的思路。在軸承的內外圈之間設置電磁線圈,通過控制電流產生可控磁場,使滾動體在一定程度上實現懸浮,減少與滾道的直接接觸。在 - 160℃的低溫環境下,磁懸浮輔助的低溫軸承,其摩擦損耗降低 35%,振動幅值減小 40%。該技術尤其適用于對振動和摩擦要求極高的設備,如超導量子計算設備中的低溫制冷機軸承。通過實時監測軸承的運行狀態,自動調整電磁力大小,可使軸承在不同工況下都保持好的運行狀態,延長軸承使用壽命,同時提高設備的穩定性和精度,為科學研究和精密設備運行提供可靠支撐。安徽發動機用低溫軸承

- 上海專業高速電機軸承 2025-11-06

- 四川高線軋機軸承哪家好 2025-11-06

- 四川高線軋機軸承生產廠家 2025-11-05

- 海南浮動軸承規格型號 2025-11-05

- 江西浮動軸承怎么安裝 2025-11-05

- 北京高線軋機軸承預緊力標準 2025-11-05

- 云南高速電機軸承生產廠家 2025-11-05

- 耐高溫真空泵軸承型號表 2025-11-05

- 上海真空泵軸承廠 2025-11-05

- 海南高速電機軸承加工 2025-11-05

- 汕頭重載模組哪家好 2025-11-06

- 杭州工程智能電力儀表技術參數 2025-11-06

- 長春沖床隔音房定制 2025-11-06

- 山東鈮材換熱器品質 2025-11-06

- 高新區耐用光柵尺哪家好 2025-11-06

- 徐州玻璃盤式光學篩選機有幾種 2025-11-06

- GEN測試系統按需定制 2025-11-06

- 溧陽附近激光全息制版系統操作 2025-11-06

- 青海哪些ERP系統定制開發 2025-11-06

- 上海分段打漿機廠家現貨 2025-11-06