圖形化積木

當積木遇見編程,樂趣便從靜態的構建躍遷為動態的“賦予生命”。幼兒學編程的樂趣,不在于理解復雜的代碼語法,而在于發現自己竟能成為數字世界的造物主——通過排列彩色的指令積木塊,讓機器人小車避開障礙,或讓屏幕上的小貓隨著音樂跳舞。在Scratch的舞臺上,一個“當綠旗被點擊”的事件積木加上“移動10步”的動作,瞬間讓角色活了起來;用刷卡編程器組合“觸碰→亮燈→播放音效”的序列,燈籠便為迷路的小熊唱起歌。這種“我指令,它執行”的因果魔力,將抽象的邏輯轉化為可見的反饋:循環積木讓燈光閃爍如星辰,條件判斷積木教會機器人“如果碰到墻,就轉身逃走”,孩子們在調試中恍然大悟——“原來順序錯了小車才會撞墻!”——此刻的編程不再是冰冷的命令鏈,而是一場充滿驚喜的解謎游戲,每一次成功的運行都是邏輯思維的凱旋。團隊搭建“未來城市”沙盤需分工協作,培養??跨學科問題解決力??。圖形化積木

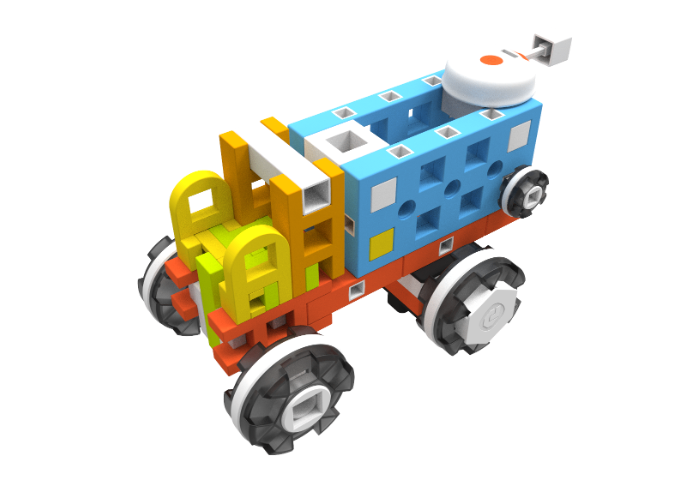

格物斯坦的小顆粒積木編程體系,其教育效果絕非限制于教會兒童操控機器人的表層技能,而是通過“實體搭建-硬件交互-邏輯編程”的三維融合,在兒童認知發展的關鍵期,悄然構建起一座從具象操作跨越到抽象思維的橋梁,讓編程思維如呼吸般自然滲入孩子的創造過程。在結構實現層面,小顆粒積木的高精度咬合設計讓兒童得以突破靜態模型的局限,搭建出可動態響應的機械系統。例如,當孩子用齒輪組傳動結構裝配風扇葉片時,他們不僅理解了圓周運動與風力的物理關系,更通過編程賦予其“智能”:用刷卡編程器組合“觸碰傳感器→電機啟動→延時停止”的指令序列,風扇便能感知人手觸摸自動運轉,十秒后安靜休眠。這種“搭建即設計,編程即賦靈”的過程,讓兒童親眼見證機械結構如何從物理傳動升級為智能響應系統,工程思維在螺絲與代碼的咬合中生根發芽。圍繞stem教育的積木創客教育山區小學用廢舊木材??自制積木??,成本降低80%,普惠教育入選教育部創新案例。

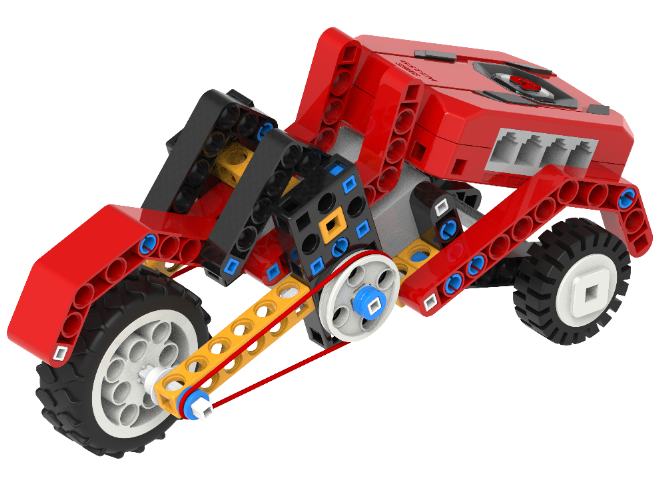

積木編程課程可以成為創造力孵化的沃土:學生可自由組合積木實現天馬行空的構想,從運用積木編寫互動故事到構建智能城市模型,每一次調試與迭代都是對創新思維的強化。而在積木編程的協作項目中,如多人編程控制樂高機器人完成協同任務,孩子們必須溝通分工、整合方案,自然培養了團隊精神與溝通韌性。這種學習方式還巧妙聯結跨學科知識,例如用齒輪傳動積木理解物理力學,或用坐標移動積木深化幾何概念,讓數學與科學原理在實踐中具象化。

積木編程將抽象科學定律轉化為指尖可驗證的具象現象。例如,用齒輪傳動裝置驅動小車時,大齒輪帶動小齒輪加速的直觀現象,讓孩子理解扭矩與轉速的反比關系;為巡線機器人配置光敏傳感器,通過調節閾值讓機器人在黑白線上精細行走,實則是光電轉換原理的實踐課。更深刻的是,當孩子用延時卡控制風扇停轉時間,或用循環卡讓燈籠閃爍三次,他們已在操作中觸碰了時間計量與周期運動的物理本質,而這一切無需公式推導,皆在“試錯-觀察-修正”的游戲中完成。高中生用積木還原故宮角樓,??榫卯精度達0.1mm??,傳統文化與現代工程思維深度融合。

在認知層面,積木是兒童探索抽象概念的具象載體:通過分類形狀、比較大小、排列序列,孩子能直觀感知數學關系(如對稱、比例),而構建復雜結構(如橋梁或塔樓)則需理解重力、平衡等物理原理,逐步形成空間思維和邏輯推理能力。同時,積木的自由組合特性極大激發創造力——孩子將生活觀察轉化為原創設計(如用三角形積木模擬屋頂),再通過故事場景擴展想象邊界(如構建“外星基地”并設計角色互動),這種從具象到抽象的思維跳躍正是創新能力的重中之重。幼兒用積木搭出平衡結構,是理解重力與穩定的重要一課。0基礎學習積木啟蒙思維

格物斯坦開創??六面拼搭積木結構??,支持12億種組合形態,激發無限創意空間。圖形化積木

數學邏輯為靈魂:從空間幾何到算法優化積木搭建本身即空間幾何的實戰訓練:拼裝六面可連接的異形積木時,孩子需計算對稱軸、估算角度公差;設計自動升旗裝置時,精確控制電機轉速與繩索收放比例,實則是線性函數與比例關系的應用。在編程層面,圖形化軟件中的“移動10步”“等待1秒”等參數模塊,讓孩子在調節數值中理解變量與度量的意義;而優化機器人巡線路徑時,對比“直行+頻繁修正”與“緩速平滑轉彎”的效率差異,本質是算法時間復雜度的初級體驗。圖形化積木

- 普及編程積木控制器 2025-11-07

- GSTEM機器人大全 2025-11-06

- 有趣的積木編程玩法 2025-11-06

- 點讀筆積木早教啟蒙益智 2025-11-06

- 自主研發的積木空間 2025-11-06

- GSTEM創客實驗室活動策劃 2025-11-06

- 專注編程教育 2025-11-06

- 培養學習機器人 2025-11-06

- 小加圖大顆粒積木刷卡編程課程 2025-11-06

- 普及人工智能報名咨詢 2025-11-06

- 深圳藝文沖刺教學班哪家師資好 2025-11-07

- 企業管理培訓電話 2025-11-07

- 高考復讀學校報名方案 2025-11-07

- 溧陽在線藝術類培訓包括什么 2025-11-07

- 陜西優勢大的軟件著作權申請怎么收費 2025-11-07

- 線下當代舞集訓哪家服務好 2025-11-07

- 公開企業管理培訓靠譜嗎 2025-11-07

- 羅湖區快樂魔方規定 2025-11-07

- 私立高中優勢 2025-11-07

- 廣州考博流程 2025-11-07