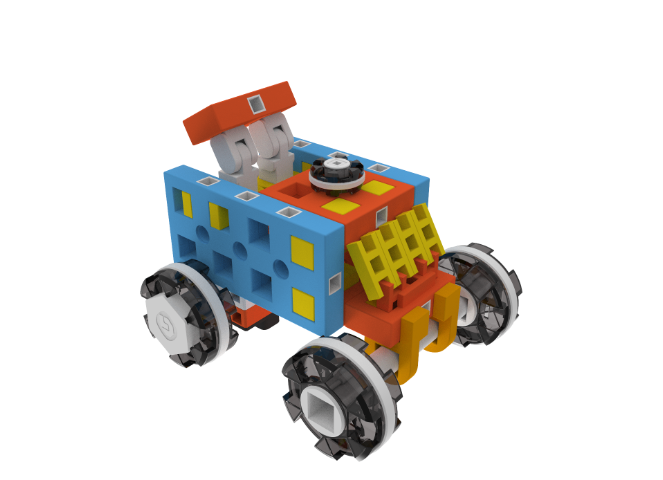

高級編程積木控制器

真正體現格物斯坦優勢的,是其將編程思維降至幼兒可操作的維度。針對5歲以下兒童抽象思維尚未成熟的特點,它創立了“刷卡式編程”系統:孩子無需面對復雜代碼,只需像玩魔法卡片一樣,將“前進”“亮燈”“播放音樂”等指令卡在編程器上刷過,機器人或燈籠便能按順序執行動作。例如,排列“觸碰傳感器→亮黃燈→延時5秒→熄燈”的卡片序列,幼兒能直觀看到“輸入(觸發條件)→處理(程序邏輯)→輸出(物理反饋)”的完整鏈條,在調試中理解“順序執行”的不可逆性——若燈籠未亮,孩子會主動檢查電池觸點或卡片順序,這種“玩故障”的過程正是計算思維的啟蒙。這種設計讓編程從屏幕回歸實體,用指尖動作替代鼠標拖拽,完美契合了幼兒“動作先于符號”的認知規律。 積木教具公差精度達??0.01mm??,高剛性結構件確保機器人動作穩定性,滿足競賽級性能需求。高級編程積木控制器

編程環節則需將代碼邏輯具象為可操作的玩具。例如用刷卡編程器組合“觸碰→亮燈→播放音樂→延時熄滅”的指令序列,當孩子拖動卡片調試順序時,“順序執行”的邏輯內化為指尖動作;若燈籠未亮,小組合作排查電池方向或卡片錯位的過程,正是“輸入-處理-輸出”計算思維的具象訓練。這種“玩故障”的調試體驗,既保留了探索的趣味性,又強化了問題解決的**目標。分層任務設計是平衡的關鍵杠桿。對5歲孩子增設“循環卡”讓燈籠閃爍三次,或在6歲組引入“紅外傳感器探測障礙物自動亮燈”的條件判斷,而對3歲幼兒則簡化為按鈕開關控制亮滅,用即時反饋保護興趣萌芽。教師再通過追問“如果想讓燈籠天黑自動亮,該換什么傳感器?”,將課堂的趣味成果自然延伸為下一階段的教學錨點。六面拼搭積木造型情緒協作療愈積木課??通過團隊搭建任務化解尷尬。

更深層的啟蒙在于情境化問題解決的設計哲學。格物斯坦的課程常以生活挑戰為引:如何讓燈籠為迷路小熊指路?如何讓風扇自動開關?孩子從需求出發,拆解為“結構搭建-傳感器配置-編程響應”的步驟,這正是系統工程思維的簡化模型。當孩子為燈籠加入觸碰傳感器并編程“被摸即亮燈”,他們已在不自覺中實踐了“輸入(傳感器信號)→處理(程序判斷)→輸出(燈光響應)”的計算機架構。這種啟蒙的力量,正在于它將代碼的冰冷語法轉化為積木的溫暖觸感,將屏幕后的抽象邏輯轉化為現實中的動態反饋。從點讀筆的因果律到刷卡機的序列觀,再到圖形界面的結構觀,孩子手中的積木實則是思維進化的階梯——當他們在調試風扇轉速時皺眉凝思,在燈籠亮起的瞬間歡呼雀躍,編程思維已不再是概念,而成為他們改造世界的本能。

積木可以從問題驅動的創新實踐進一步深化思維訓練。當兒童面臨具體挑戰(例如“搭建一座承重能力強的橋”),需將創意轉化為解決方案:選擇支撐結構(三角形穩定性)、材料分布(底座加重)、或動態設計(可伸縮組件)。此過程強制邏輯推理與系統分析,例如在樂高機器人任務中,為讓小車避開障礙,需編程協調傳感器與馬達的聯動邏輯,將抽象算法轉化為物理行為。主題創作與敘事整合(如構建“未來太空站”并設計外星生物角色)則推動跨領域聯想。兒童需融合科學知識(太陽能板供電)、美學設計(流線型艙體)與社會規則(宇航員分工),再通過故事講述賦予模型生命力(如描述外星生態鏈),這種多維整合能力正是創新思維的重心。積木拼搭時需涉及比例、對稱,是數概啟蒙的好教具。

積木編程課帶給孩子們更深遠的好處是,系統化難度遞進的課程在搭建積木的玩樂中讓孩子通過即時反饋機制(如程序成功驅動機器人行走)持續激發學習內驅力,而在這個過程中調試錯誤的過程則錘煉抗挫力與耐心,同時培養孩子在面對問題時擁有一種挑戰的樂趣。這使學生在“失敗-優化”的循環中養成成長型思維。然后,積木編程不僅是掌握技術工具的基礎課,更是培育未來創新者**素養的土壤——它讓計算思維像搭積木一樣自然生長,為高階編程乃至人工智能時代的能力需求埋下種子。高中生用積木還原故宮角樓,??榫卯精度達0.1mm??,傳統文化與現代工程思維深度融合。六面拼搭積木造型

積木編程中的函數封裝??培養模塊化思維,中學生將“自動避障算法”打包復用至多款機器人。高級編程積木控制器

工程實踐為骨架:從結構設計到系統思維格物斯坦的積木不僅是拼插玩具,更是微型工程的載體。例如,當孩子搭建一臺智能風扇時,需先設計扇葉的傳動結構:選擇齒輪組齒數比決定轉速,調整扇葉傾角優化風力,加固支架抵抗振動——這一過程融合了機械工程的結構穩定性與材料力學的負載分析。而在為風扇添加“觸碰啟動”功能時,需將傳感器、控制器、執行器(電機)精細對接,構建完整的輸入-處理-輸出系統,這正是系統工程思維的雛形。調試中若風扇抖動,孩子需反復優化重心分布與電機功率匹配,無形中實踐了迭代設計(Engineering Design Process) 的流程。高級編程積木控制器

- GSTEM機器人大全 2025-11-06

- 有趣的積木編程玩法 2025-11-06

- 點讀筆積木早教啟蒙益智 2025-11-06

- 自主研發的積木空間 2025-11-06

- GSTEM創客實驗室活動策劃 2025-11-06

- 專注編程教育 2025-11-06

- 培養學習機器人 2025-11-06

- 小加圖大顆粒積木刷卡編程課程 2025-11-06

- 普及人工智能報名咨詢 2025-11-06

- 少兒人工智能內容 2025-11-06

- 溧陽在線藝術類培訓包括什么 2025-11-07

- 陜西優勢大的軟件著作權申請怎么收費 2025-11-07

- 私立高中優勢 2025-11-07

- 廣州考博流程 2025-11-07

- 巢湖設計元宇宙課堂圖片 2025-11-07

- 上虞精英高復班報名時間 2025-11-07

- 中國去芬蘭留學院校 2025-11-07

- 蕪湖推廣元宇宙課堂選擇 2025-11-07

- 威海發展短視頻訓練營哪些優勢 2025-11-07

- 上海2025專升本公辦院校 2025-11-07