廣東化學制藥內毒素檢測商業化試劑盒

來源:

發布時間:2025-09-28

在進行內毒素檢測時,干擾試驗又叫增強或抑制試驗,主要目的是確證檢測內毒素的方法是否受樣品干擾。在建立細菌內毒素檢查方法中,驗證試驗前,要去除樣品可能含有的內毒素,以確保建立方法的準確可靠。藥典規定:①當進行新藥的內毒素檢查試驗前,或無內毒素檢查項品種建立內毒素檢查法時,需進行干擾試驗;②當鱟試劑、供試品的配方、生產工藝改變,或試驗環境下發生了任何有可能影響試驗結果的變化時,需重新進行干擾試驗。生產廠家常發生的一些微小變更,會影響到評估結果,進而影響到供試品對鱟試劑的干擾試驗。因此,生產廠家應制定一個重復進行干擾試驗的周期,并進行跟蹤和記錄。

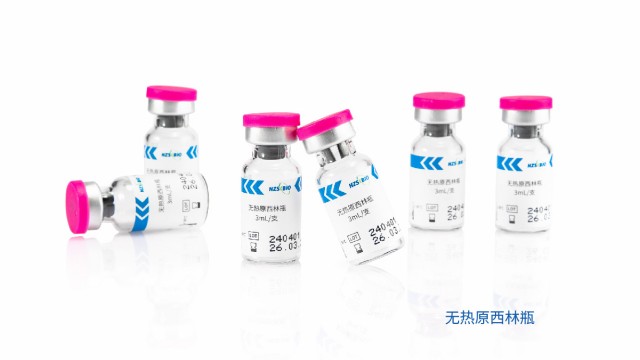

內毒素檢測凝膠法實驗需西林瓶等耗材,確保無外源內毒素污染檢測。廣東化學制藥內毒素檢測商業化試劑盒

檢測細菌內毒素的堂試劑方法,是一個生物反應過程,受到很多因素的干擾。在一個供試品的檢測方法固定下來之前,為了得到準確的結果,必須要了解供試品與鱟試劑之間的相互關系。供試品中的成分往往非常復雜,而且會干擾試驗檢測系統的功能。很多干擾的機理,并不是非常清楚。但是業界比較能夠接受的理論是,如果供試品中某些因子影響了鱟試劑中蛋白的表達功能,則被認為是干擾作用(Inhibition/Enhancement,V/E)。干擾作用產生的因素較多,一般包括試劑因素(鱟試劑、內毒素標準品)供試品因素(pH值、溫度、離子強度、濃度、水溶性、黏度、可發生鱟試劑反應的非內毒素雜質)和實驗因素(試驗器皿、細菌內毒素檢查用水、鱟試劑抗干擾能力)等。

疫苗內毒素檢測LER現象重組級聯試劑(rCR)推動內毒素檢測向可持續發展轉型,兼顧生態保護與藥品安全質控。

湖州申科建立了標準化的低內毒素回收(LER)技術服務流程,全周期支撐內毒素檢測優化:7 個自然日內完成客戶溝通與 LER 確認,用天然鱟、重組鱟等方法檢測并出具報告;60 個自然日開展方法開發,分析 LER 成因(如螯合劑、蛋白質 IP)并研究去掩蔽方案;30 個自然日進行 HTS 驗證,完成 3 批 LER 實驗與干擾實驗,交付穩定試劑盒、操作規程及培訓;再協助方法轉移與 cGMP 驗證。流程每環節均圍繞內毒素檢測展開,確保企業高效解決 LER 問題,滿足法規要求。

內毒素檢測重組級聯試劑(rCR)與天然鱟試劑在原料、性能和可持續性上存在本質區別。原料方面,天然鱟試劑依賴鱟血采集,受動物資源限制,而 rCR 通過基因工程表達 C、B 因子及凝固酶原,無動物源性,供應穩定。特異性上,天然鱟試劑因含 G 因子,易與 β-D 葡聚糖反應產生假陽性,而 rCR 剔除 G 因子,只對內毒素特異性響應,從機制上消除干擾。批間一致性方面,天然鱟試劑受鱟個體差異影響,批間 CV 值較高;rCR 成分明確且生產工藝標準化,批間差異明顯降低,CV 值≤15%。兩者靈敏度相當(0.005EU/mL),但 rCR 無需面臨鱟資源政策限制,更符合動物福利趨勢和長期質控需求,是天然鱟試劑的理想替代。

重組級聯試劑(rCR)適用于細胞培養輔料、單抗、凍干疫苗等樣本,內毒素檢測適用范圍廣。

血液制品(如白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子)來源于人血漿,內毒素污染風險高,且基質中含大量蛋白質、脂質等干擾物質,檢測難度較大。傳統 LAL 法易受血漿蛋白抑制,需通過預處理去除干擾:如采用三氯乙酸沉淀蛋白、超速離心分離脂質,或使用特定去干擾試劑(如內毒素提取試劑)。此外,血液制品內毒素限值較低,需選用高靈敏度檢測方法(如動態顯色法,LOD=0.005 EU/mL)。檢測過程中需嚴格區分 “內源性內毒素”(血漿中天然存在)與 “外源性污染”,通過工藝優化(如巴氏滅活、納米膜過濾)降低外源性內毒素殘留,保障臨床用藥安全。

湖州申科凝膠法鱟試劑符合藥典要求,配抗增液抑制非特異性反應,多靈敏度可選。醫療器械內毒素檢測低內毒素回收內毒素檢測中,脂多糖(LPS) 聚集體過度變小(近單體)可能降低檢測信號。廣東化學制藥內毒素檢測商業化試劑盒

當實驗室更換內毒素檢測方法或更換試劑供應商時,需進行方法比對與橋接驗證。比對實驗需選取至少 3批代表性樣品,分別用新舊方法檢測,計算結果相關性(如相關系數 R2≥0.95)和偏差(≤20%)。橋接驗證還需評估新方法的特異性、靈敏度是否與舊方法一致,如確認對高風險樣品(如含 β- 葡聚糖的樣品)的抗干擾能力相當。若方法變更涉及法規申報產品,需將驗證數據納入申報資料,證明變更后方法仍能有效控制內毒素風險,符合 FDA、NMPA 等監管機構對方法變更的合規性要求。

廣東化學制藥內毒素檢測商業化試劑盒

下一篇:

合規性熱原檢測家兔法替代方案

相關新聞

- 湖南熱原檢測流程 2025-11-07

- 北京漢遜酵母宿主細胞蛋白(HCP)殘留檢測 2025-11-07

- 北京化學制藥熱原檢測歐盟出口方案 2025-11-07

- 湖北Vero宿主細胞殘留DNA檢測生產企業 2025-11-06

- 江蘇ELISA法宿主細胞蛋白(HCP)殘留檢測方法學驗證 2025-11-06

- 上海熱原檢測體系 2025-11-06

- 廣東CHO宿主細胞蛋白(HCP)殘留檢測 2025-11-06

- 北京化學制藥熱原檢測MAT試劑盒 2025-11-06

- 黑龍江熱原檢測 2025-11-06

- 江蘇生物制品宿主細胞蛋白(HCP)殘留檢測方法學驗證 2025-11-06

推薦新聞

- 河南血脂代謝神經酸真實貨源 2025-11-07

- 鹽田區質量體外診斷試劑銷售價格 2025-11-07

- 貴州功能性敷料采購 2025-11-07

- 江蘇通用試劑有哪些 2025-11-07

- 成都SPF級動物實驗室建設 2025-11-07

- 義烏補體成分3(C3)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) 2025-11-07

- 北京腸道菌群全長檢測 2025-11-07

- 甘肅牛ELISA試劑盒咨詢報價 2025-11-07

- 重慶里昂矯形器廠家電話 2025-11-07

- 松江區推薦紅外線腔體影像檢查儀售價 2025-11-07