基于行波測距技術在故障定位裝置中的應用探討|凱銘諾科技

在電力系統穩定運行的保障體系中,故障定位裝置猶如 “精確導航儀”,而行波測距技術的融入,正為這一 “導航儀” 注入全新活力。隨著我國電力網絡規模不斷擴大,輸配電線路故障不僅會造成巨大經濟損失,還可能引發連鎖反應影響民生用電,如何快速、精確定位故障點成為電力運維領域的重要課題。行波測距技術憑借其定位精度高、響應速度快的優勢,逐漸成為故障定位裝置的重要支撐技術,為電力系統安全穩定運行保駕護航。現今,凱銘諾科技就探討一下行波測距技術在故障定位裝置中的應用。

一、行波測距技術:故障定位的 “精確雷達”

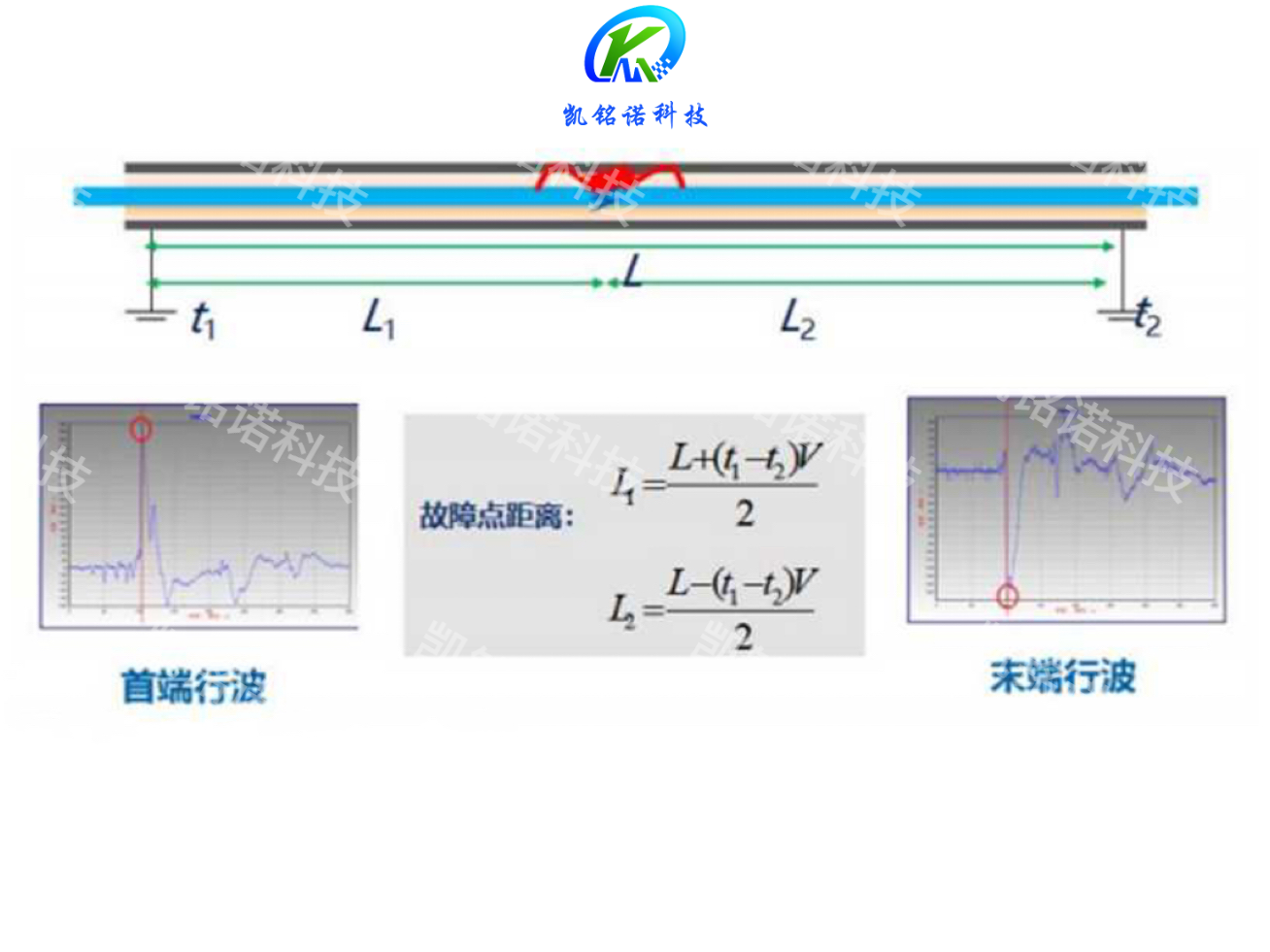

行波測距技術的重要原理,是利用輸電線路發生故障時產生的暫態行波信號實現定位。當線路出現短路、接地等故障時,故障點會瞬間產生電壓和電流的突變,這種突變以電磁波的形式(即行波)沿線路向兩端傳播。故障定位裝置通過安裝在線路兩端的傳感器捕捉行波信號,結合行波傳播速度、到達兩端的時間差等關鍵參數,通過特定算法即可計算出故障點與測量端的距離。

相較于傳統的阻抗測距、故障錄波分析等技術,行波測距技術的優勢十分出色。一方面,其定位精度不受線路參數、負荷變化、故障類型等因素影響,在高壓、超高壓輸電線路中,定位誤差可控制在幾十米甚至數米以內,遠高于傳統技術百米級的誤差范圍;另一方面,行波信號的傳播速度接近光速,故障發生后裝置能在毫秒級時間內捕捉信號并完成計算,大幅縮短故障定位時間 —— 傳統技術往往需要數分鐘甚至更長時間排查,而行波測距技術可將定位時間壓縮至秒級,為故障搶修爭取寶貴窗口。

此外,行波測距技術還具備廣的適用性。無論是架空輸電線路還是電纜線路,無論是單相接地、兩相短路還是三相短路等故障類型,該技術都能穩定發揮作用。同時,隨著數字化技術的發展,行波測距技術已實現與電力調度系統的無縫對接,運維人員可通過遠程監控平臺實時獲取故障位置信息,大幅提升應急處置效率。

二、實際應用場景:從 “被動搶修” 到 “主動防控” 的轉變

在電力系統實際運行中,行波測距技術在故障定位裝置中的應用已覆蓋輸電、配電等多個環節,有效解決了傳統運維模式中的痛點問題。

在高壓輸電線路領域,由于線路往往穿越山區、河流等復雜地形,傳統故障定位方式需要運維人員逐一排查桿塔,不僅耗時耗力,還可能因地形限制延誤搶修。而搭載行波測距技術的故障定位裝置,可在故障發生后立即鎖定大致范圍。例如,某地區 500kV 輸電線路發生雷擊故障后,裝置通過捕捉行波信號,用 30 秒就計算出故障點距離近端變電站約 8.2 公里,運維人員根據定位信息直達故障點,將搶修時間從傳統的 4 小時縮短至 1.5 小時,出色降低了停電對工業生產和居民生活的影響。

在城市配電網領域,隨著分布式電源、電動汽車充電樁等新型負荷的接入,配電網結構日益復雜,故障類型也更加多樣。行波測距技術的應用,讓配電網故障定位從 “模糊排查” 轉向 “精確定位”。以某前列城市配電網為例,其安裝的智能故障定位裝置融合行波測距技術后,針對電纜線路接地故障的定位準確率從原來的 65% 提升至 98%,同時避免了傳統排查中 “盲目挖路” 對交通和居民生活的干擾,每年減少因故障排查造成的經濟損失超千萬元。

更值得關注的是,行波測距技術正推動電力運維從 “被動搶修” 向 “主動防控” 轉變。通過對故障定位裝置采集的行波數據進行大數據分析,運維人員可提前識別線路的潛在隱患。例如,某電力公司通過分析某條線路近一年的行波信號變化,發現該線路某段存在行波傳播速度異常波動,進一步排查后發現是桿塔基礎出現沉降,及時進行加固處理,避免了故障發生。這種 “數據驅動” 的運維模式,為電力系統安全運行增添了重要保障。

三、趨勢:行波測距技術的 “進階之路”

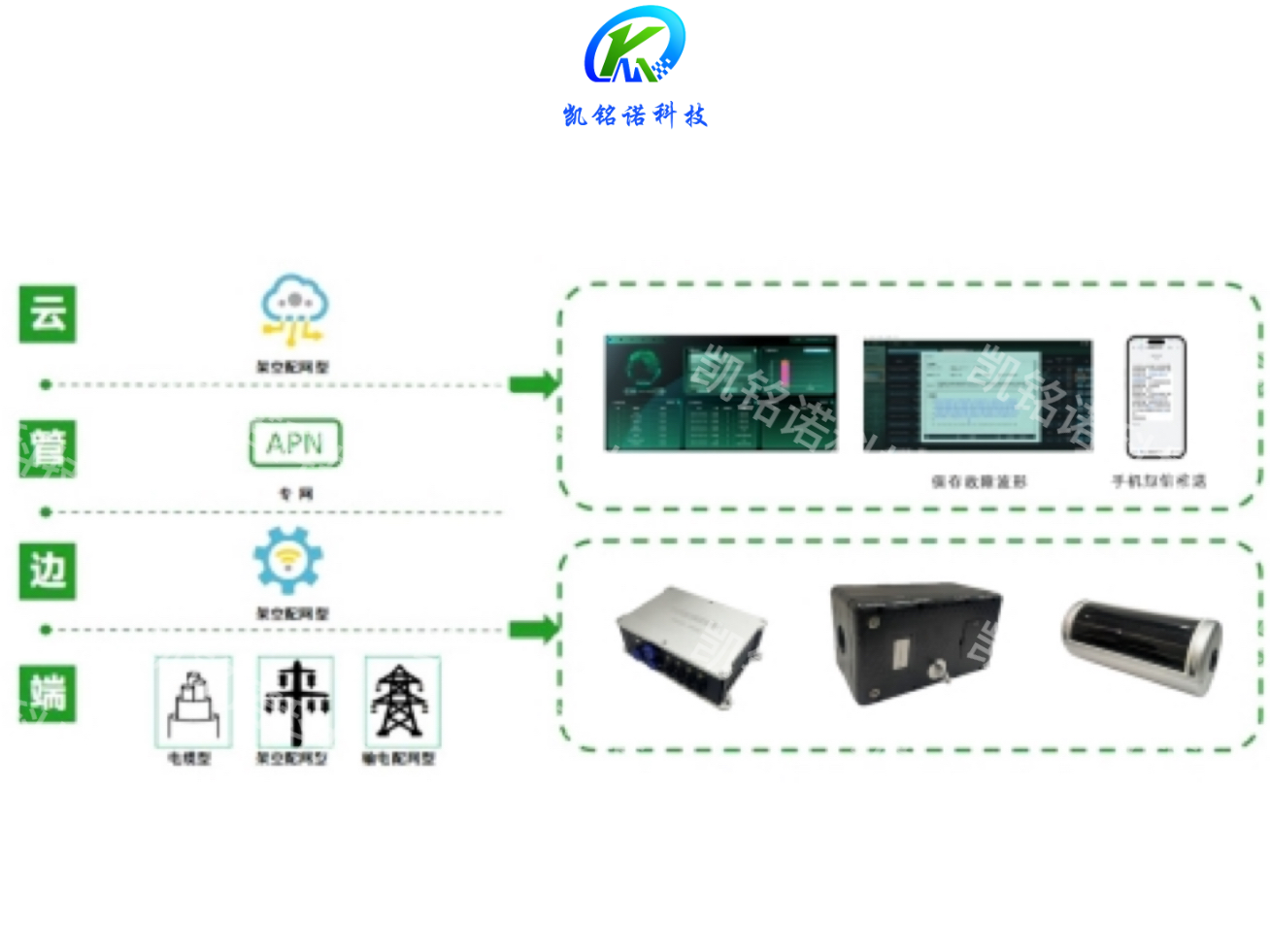

行波測距技術正與人工智能、物聯網等新技術深度融合,開啟 “智能定位” 新時代。例如,部分企業研發的智能故障定位系統,將行波測距技術與 AI 算法結合,系統可自主學習不同故障類型的行波特征,實現故障類型識別與定位的 “一體化” 完成;同時,借助物聯網技術,故障定位裝置可實時上傳行波數據至云端平臺,實現多端數據共享和協同分析,進一步提升定位效率和準確性。

四、結語:為電力安全注入 “精確動力”

從高壓輸電線路的快速搶修,到城市配電網的智能運維,行波測距技術在故障定位裝置中的應用,不僅解決了電力運維中的實際難題,更推動了電力行業向數字化、智能化轉型。隨著技術的不斷迭代升級,未來行波測距技術將在定位精度、抗干擾能力、成本控制等方面實現更大突破,成為構建新型電力系統、保障能源安全的重要支撐。

在能源轉型加速推進的背景下,電力系統的安全穩定運行關乎國計民生。凱銘諾科技將行波測距技術與故障定位裝置深度融合,將持續為電力運維注入 “精確動力”,為經濟社會高質量發展提供更可靠的能源保障。