基于行波傳播特性的電力系統(tǒng)故障定位原理及應(yīng)用研究|凱銘諾科技

當我們打開電燈、使用空調(diào)時,很少會想到背后龐大的電力系統(tǒng)正默默運轉(zhuǎn)。然而,像雷擊、設(shè)備老化、線路短路等故障,可能會突然中斷電力供應(yīng),給生產(chǎn)生活帶來巨大影響。快速找到故障點,是電力搶修的關(guān)鍵。在眾多故障定位技術(shù)中,“行波測距” 憑借精細、高效的優(yōu)勢,成為電力系統(tǒng)中的 “故障探子”。如今,我們就來揭開它的神秘面紗。

一、什么是 “行波”?故障發(fā)生時的 “信號使者”

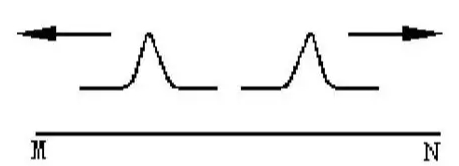

要理解行波測距,首先得認識 “行波”。在電力線路中,電流和電壓并非靜止不動,而是以波的形式傳播,這種伴隨電能傳輸?shù)牟ǎ褪?“行波”。平時線路正常運行時,行波傳播穩(wěn)定且規(guī)律;可一旦發(fā)生故障,比如線路被雷擊擊穿、導線短路,故障點會瞬間產(chǎn)生劇烈的電磁變化。

這些故障行波會沿著線路,向兩端的變電站快速傳播,速度接近光速(約 30 萬公里 / 秒)。它們就像故障發(fā)生時發(fā)出的 “信號使者”,帶著故障點的位置信息,奔向電力系統(tǒng)的 “監(jiān)測站”。行波測距的重要,就是通過捕捉和分析這些 “信號使者”,反推出故障點的具位置置。

二、行波測距的 “重要邏輯”:用時間算距離

行波測距的原理,本質(zhì)上是 “速度 × 時間 = 距離” 的物理公式應(yīng)用,只是需要精細捕捉兩個關(guān)鍵時間點。

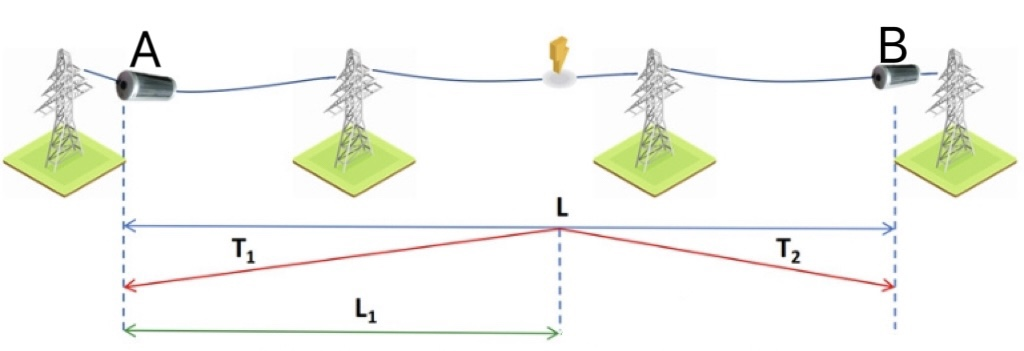

當線路發(fā)生故障時,故障點會同時產(chǎn)生兩個方向的行波:一個向線路的 A 端變電站傳播,另一個向 B 端變電站傳播。在 A 端和 B 端的監(jiān)測設(shè)備(通常是故障錄波器或特用行波測距裝置),會分別記錄下 “接收到故障行波的時間”,我們把這兩個時間分別稱為 T1和 T2。

由于行波在同前列路中的傳播速度是固定的(通常用 v 表示,可通過線路參數(shù)提前計算),故障點到 A 端、B 端的距離差異,會導致兩個變電站接收到行波的時間存在 “時間差”,這個時間差 ΔT = |T1 - T2|。

假設(shè)整條線路的長度為 L,故障點到 A 端的距離為 L1,到 B 端的距離就是 L -L1。根據(jù) “距離 = 速度 × 時間”,行波從故障點到 A 端的時間是 L1/v,到 B 端的時間是 (L - L1)/v。這兩個時間的差值,就是我們監(jiān)測到的 ΔT。

通過簡單的數(shù)學推導:ΔT = |(L1/v) - [(L - L1)/v]|,整理后可得出故障點位置 L1= (L ± v×ΔT)/2。這個公式,就是行波測距的 “核心算法”。只要精細捕捉到 T1、T2和行波速度 v,就能快速算出故障點的具位置置。

三、讓 “探子” 更精細:行波測距的關(guān)鍵技術(shù)

雖然原理聽起來簡單,但實際應(yīng)用中,要讓行波測距達到 “米級” 的精細度,還需要攻克幾個關(guān)鍵技術(shù)難題。

1.行波的精細捕捉

故障行波持續(xù)時間極短(通常只有幾微秒到幾十微秒),就像閃電一樣轉(zhuǎn)瞬即逝,而且會被線路中的干擾信號 “淹沒”。這就需要監(jiān)測設(shè)備具備超高的采樣率(每秒采樣數(shù)百萬次甚至上億次)和強大的信號濾波能力,才能從復雜的電磁環(huán)境中 “揪出” 真正的故障行波信號。

2.行波速度的準確計算

行波速度并非固定不變,會受線路材質(zhì)(銅、鋁)、導線截面、絕緣介質(zhì)(空氣、電纜護套)等因素影響。比如,架空線路的行波速度約為 2.9×10?米 / 秒,而電纜線路的速度會低一些,約為 1.5×10?米 / 秒。工程師會通過線路設(shè)計參數(shù)、歷史數(shù)據(jù)校準等方式,提前確定每條線路的行波速度,減少計算誤差。

3.時間同步

T1和 T2必須是基于同一時間基準的 “完全時間”,否則時間差 ΔT 會出現(xiàn)巨大偏差。現(xiàn)在電力系統(tǒng)中,通常會采用 GPS 或北斗衛(wèi)星同步技術(shù),讓不同變電站的監(jiān)測設(shè)備時間誤差控制在 1 微秒以內(nèi),確保時間差計算的準確性。

四、行波測距的 “過人之處”:為何成為電力搶修的 “利器”

相比傳統(tǒng)的故障定位方法(如阻抗測距、人工巡線),行波測距有三大突出優(yōu)勢。

1.速度快

從故障發(fā)生到計算出故障位置,整個過程通常只需幾十毫秒,相當于眼睛眨一下的時間。而傳統(tǒng)阻抗測距容易受線路負荷、故障類型影響,人工巡線更是需要數(shù)小時甚至數(shù)天(尤其是山區(qū)、森林中的線路)。快速定位能讓搶修人員一位時間趕到現(xiàn)場,大幅縮短停電時間。

2.精度高

在理想條件下,行波測距的誤差可控制在 100 米以內(nèi),部分先進設(shè)備甚至能達到 10 米級精度。對于長距離輸電線路(比如跨越幾百公里的高壓線路),這種精度能讓搶修人員直接鎖定故障區(qū)域,避免盲目尋找。

3.適應(yīng)性強

不管是雷擊、短路、接地等哪種故障類型,不管線路是架空線還是電纜,行波測距都能穩(wěn)定工作。即使線路存在分支、負荷變化,只要能捕捉到故障行波,就能準確計算位置,這是很多傳統(tǒng)方法難以做到的。

五、從實驗室到電網(wǎng):行波測距的實際應(yīng)用

如今,行波測距技術(shù)已廣泛應(yīng)用于我國的超高壓、特高壓電網(wǎng)中。比如,在 ±800 千伏特高壓直流輸電線路、1000 千伏特高壓交流輸電線路上,幾乎都配備了行波測距裝置。當線路發(fā)生故障時,調(diào)度中心能在幾十秒內(nèi)收到故障點位置信息,搶修人員攜帶設(shè)備直奔目標區(qū)域,大幅提升搶修效率。

除了高壓輸電線路,行波測距也開始應(yīng)用于城市配電網(wǎng)。城市配電網(wǎng)線路密集、環(huán)境復雜,故障定位難度大,行波測距的精細性正好解決了這一痛點,幫助電力公司更快恢復居民用電。

未來,隨著人工智能、5G 技術(shù)的融入,行波測距還會變得更智能 —— 不僅能定位故障,還能提前分析行波信號的異常,預判可能發(fā)生的故障,讓電力系統(tǒng)從 “被動搶修” 轉(zhuǎn)向 “主動防御”。

小小的行波,不僅承載著電能,更承載著電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的 “密碼”。了解行波測距原理,也讓我們更清晰地看到,科技如何為守護萬家燈火保駕護航。